まつ毛が内側に向いて眼球に触れるため、眼がゴロゴロしたりチクチクした痛みが起きます。生まれつきまつ毛が内側を向いている方だけではなく、歳を取ってから症状が出る方もいらっしゃいます。眼やまぶたが気になって擦ることで、まぶたの内側に炎症を起こしたり、眼球に傷がついてしまう場合もあります。

定期的にまつ毛を抜いて対処している方もいらっしゃいますが、根本的な解決にはならず、眼の機能に影響を与えるリスクもあるため早めの治療をおすすめしています。

形成外科

形成外科

眼瞼下垂症は、まぶたが垂れ下がってくる病気です。近年、メディアで取り上げられる機会が増えたこともあり治療を受けられる患者様が増えています。

まぶたが下がることで視野が狭く感じるだけでなく、肩こりや頭痛の原因になることもあります。また、眠そうな印象になったり、眉毛を持ち上げることで額のしわが目立ったりといった外見上の変化も出てきます。

眼瞼下垂症は、加齢性とともに徐々に進行していき、40代頃から症状が気になってくる方が多いです。コンタクトレンズの装用やアトピー性皮膚炎などでまぶたをこする癖のある方ではより早期に発症し、中には10~20代でも症状に悩まれる方もいらっしゃいます。

眼瞼下垂症は手術で症状の改善が期待できます。当院では主に挙筋腱膜固定術(挙筋腱膜前転術)を行っています。

まつ毛が内側に向いて眼球に触れるため、眼がゴロゴロしたりチクチクした痛みが起きます。生まれつきまつ毛が内側を向いている方だけではなく、歳を取ってから症状が出る方もいらっしゃいます。眼やまぶたが気になって擦ることで、まぶたの内側に炎症を起こしたり、眼球に傷がついてしまう場合もあります。

定期的にまつ毛を抜いて対処している方もいらっしゃいますが、根本的な解決にはならず、眼の機能に影響を与えるリスクもあるため早めの治療をおすすめしています。

下まぶたを引っ張る下眼瞼牽引筋腱膜を前転固定し、まつ毛の向きを変える方法です。当院では主にこの手術法を行っております。

皮膚を切開して下まつ毛の向きを変えるように縫合する方法です。

目頭側の皮膚の張り出し(内眼角贅皮)が強い場合も逆さまつ毛の原因になります。

目頭に余計な皮膚や筋肉があると、目頭のまつ毛が眼球側に向いてしまいます。その場合は内眥形成術(目頭切開)を行います。

一部のまつ毛だけが他のまつ毛とは違って内側を向いている状態をいいます。

この場合、そのまつ毛の毛根を電気焼灼することで生えてこないようにします。

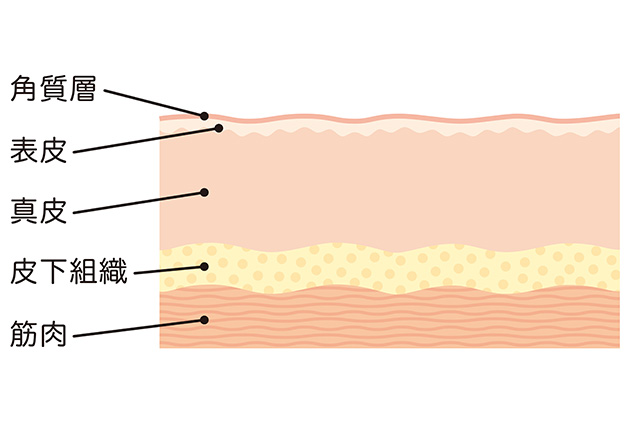

粉瘤(ふんりゅう、アテローム)は皮膚の下に袋状のできもの(嚢腫)ができる病気です。袋の中には垢(角質・皮脂)が貯まり、少しずつ大きくなってきます。皮膚の下にできるできものの中で一番多く、良性腫瘍のひとつです。通常はしこりを触れるだけで、痛みなどはありません。粉瘤を放置していると袋の壁が破裂して炎症を起こし、赤く腫れて痛み

を伴うことがあります。これを炎症性粉瘤といいます。さらに放置すると破れて膿がでてきます。当院では体表超音波エコーを用いて診断を行っています。

粉瘤の開口部を含めて直上の皮膚を紡錘形に切開してその下の袋を摘出します。

摘出後の傷は縫って閉じます。約1週間後に抜糸を行います。

くりぬき法と比較して傷跡が線状で目立ちやすいですが、できるだけ小さな切開、丁寧な皮膚縫合を行い、目立ちにくい傷跡になるよう注意しています。

デルマパンチという器械を使って、粉瘤の直上に3㎜程度の丸い穴をあけ、内容物を絞りだした後に袋をくり抜きます。

摘出後の傷は縫わないため、抜糸の必要はありません。2週間程度で閉鎖します。

切開法と比較して傷あとが小さく目立ちにくいというメリットがあります。

顔などの傷あとが気になる部位や、傷の脱毛が気になる頭部、傷が固くなって歩行に支障がでる足の裏などに適した方法です。

炎症を起こしている粉瘤は腫れて大きくなっているため、2回に分けての手術をお勧めしています。1回目の手術で貯留した膿を出し、2回目の手術で残った袋を除去します。

ほくろは、メラニン色素を持つ母斑細胞が増殖した良性の腫瘍で、医学用語では「色素性母斑、母斑細胞性母斑」と呼びます。生まれつきあるものや、成長してからできるものもあります。隆起したもの、平らなもの、毛が生えているものなど様々な形があります。

最初のうちは小さいですが、ゆっくり大きくなって特に顔のホクロでは、隆起してくることも多いです。

ほとんどは良性のほくろですが、まれに悪性の場合もありますので、ご心配な方はご相談ください。当院でダーモスコープという機器を用いて診断を行っております。

当院ではほくろの部位や大きさ、状態によって手術やCO2レーザーなどの治療を行っております(ほくろの状態によって保険適応、保険適応外の自費治療があります)。

いずれもの場合も局所麻酔薬を患部に注射して治療を行います。悪性を疑う場合、専門施設に紹介させていただくこともあります。

ほくろをメスで切除します。傷は縫って閉じます。小さなホクロではデルマパンチという道具で丸く切り抜く場合もあります。切除したほくろは病理検査(顕微鏡検査)に提出し詳しく調べます。

CO2レーザーでほくろを除去します。傷は軟膏療法や湿潤療法を行い、2週間程度で閉鎖します。傷を縫わないため抜糸の必要はありません。通常の切開する手術と比べて傷が自然で目立ちにくいというメリットがあります。

当院では厚生労働省より医療機器として認可を受けているレザック社のCO2レーザー「Newレザック」を使用しています。Newレザックは、高いエネルギーを狭い範囲に集中して、照射間隔を長めにとりながら照射する「スーパーパルス(ウルトラパルス)」という機能を搭載しています。照射部分周辺の皮膚組織の炭化傷害や熱障害が軽減され、施術前後の痛みを和らげることができるため、傷の治りが早いのが特徴です。

当院では傷あとをできるだけ目立たなくするため、術後のテーピングを3ヶ月程度行うことをお勧めしています。

けがをした場合、まずは表面についた土や汚れを落とすことが大切です。痛みに耐えられる範囲で水道水でよく洗ってから受診してください。

夜間や休日の救急外来受診後の処置も対応しております。

また、なかなか治らない傷(難治性潰瘍)にも対応しております。

傷の状態にもよりますが、縫合が必要になることが多いです。局所麻酔を行い、傷口をよく洗浄した後に傷を縫合します。できるだけ傷が目立たなくなるよう、形成外科的手技を用いて溶ける糸で中縫いを行い、その後に皮膚の表面を溶けない糸で縫い閉じます。深い傷の場合、神経や血管などの重要な組織が損傷を受けていることがあり、必要に応じて修復してから傷を閉鎖します。

傷が治癒した後は、テーピングなどのアフターケアをお勧めしています。

転んだり、ぶつけたりして皮膚が擦りむけてできた傷です。

当院では湿潤療法という、傷を乾燥させないで治療する方法を行っています。湿潤療法を行うことで、傷からでる成長因子などが働きやすい環境を作ることができ、その結果、早く治癒させることができます。傷口に砂や土などの異物が残っている場合、入れ墨(外傷性刺青)になってしまうことがあります。その場合は局所麻酔を行ってから異物を丁寧に取り除きます。

やけどは、皮膚に高温の液体や固体が一定時間以上接触することで生じます。また、比較的低い温度(44~60度)で生じる低温熱傷もあります。この他、薬品(酸、アルカリ溶液など)や電流(家庭電源、落雷など)によるやけどもあります。やけどの危険性は日常に多く潜んでいます。原因としては、やかんやポットのお湯、てんぷら油、お茶やコーヒーなど高温液体によるものや、アイロンやストーブなど熱性固体の接触が多く見られます。小さなお子様のやけどでは炊飯器やポットの水蒸気の噴出口や、ヒーターの吹き出し口に触れて受傷してしまうケースが多いです。

やけどは深さによってⅠ~Ⅲ度に分けられます。

Ⅰ度~Ⅱ度浅層のやけどは通常2週間程度で新しい皮膚が再生して治癒し、傷跡は目立ちません。

Ⅱ度深層~Ⅲ度では治癒するまでに3週間から1ヶ月以上かかります。傷跡は盛り上がったり引きつれが起きたりすることがあります。

細菌感染や、不適切な治療を行うとやけどが深くなり治癒までの時間が延びるだけでなく、傷あとも目立つことになってしまうため注意が必要です。

やけどをしたら、まずは流水で15~30分程度しっかり冷却することが大切です。衣服を着た状態の場合は、衣服の上から冷やしましょう。水ぶくれがある場合は出来るだけ破らないようにしましょう。放置すると水ぶくれが破れて細菌感染することもありますので早めの受診をお勧めします。

やけどは基本的には傷が乾かないように治療を行います。深さや部位により創傷被覆材や塗り薬を使い分けています。深く広範囲のやけどでは、手術が必要になる場合もあります。

陥入爪は、爪の側面や先端が皮膚に食い込んで、腫れや痛みなどを伴う炎症を引き起こします。足の親指(母趾)に最もよく起こります。

不適切な爪の切り方(深爪)や足に合わない靴を長期間履くことで発症することが多いです。

予防には正しく爪を切ることが大切です。爪を斜めにカットすると、爪が伸びるときに再び皮膚に食い込んでしまうため、爪の角を残してカットすることをお勧めします。また、靴の選択や足の衛生管理などフットケアも大切です。

陥入爪でいったん炎症を起こすとその部分が腫れて肉芽ができ、さらに爪が食い込んで炎症が悪化するという悪循環に入ってしまいます。陥入爪の治療では、爪が皮膚に食い込まない状態にしてこの悪循環を断ち切る必要があります。爪切り指導やテープ固定で改善しない場合は手術が必要な場合があります。

マチワイヤーという形状記憶合金を用いて爪の矯正を行います。爪が伸びて矯正力が弱くなってきた場合は新たにワイヤーを入れ替えます。

炎症を繰り返す場合や他の治療法で改善しない場合は手術を行います。指の付け根に麻酔を行い、陥入している爪を約2㎜幅で部分的に抜き、爪の根元にある爪を作る細胞(爪母)をフェノールで破壊します。施術後の痛みはほとんどありません。傷が閉鎖するまで2~3週間軟膏治療が必要です。術後は抜いた部分の爪が生えてこなくなるため、少し細くなります。

やけど・擦り傷・切り傷などのけがや手術後に傷あとが残ることがあります。深い傷であるほど目立つ傷あとになりやすいですが、浅い傷でも広範囲に及べば整容的に問題となることがあります。傷あとにはいくつかの種類があります。

傷が通常の経過で治り、白く目立たなくなった傷あとです。

ミミズばれのように赤く盛り上がった傷あとです。四肢の伸側の傷あとや帝王切開後の傷あとで起こりやすいです。

もともとの傷の範囲を超えて大きく盛り上がった傷あとです。明らかな原因はわかっておりませんが、体質や遺伝も関係しており、注射のあとやニキビのあとが盛り上がってケロイドになったり、ピアス孔がケロイドになったりすることがあります。

成熟瘢痕でも目立つ傷あとやつっぱる傷あとで手術を行うことがあります。ケロイドや肥厚性瘢痕では、内服薬やステロイドテープ外用、ステロイド局所注射、手術などの治療法があります。ケロイドの場合、手術のみですと再発するリスクが高いため、ステロイド局所注射や放射線治療を併用します。

あざはその色調によって大きく4つ(茶あざ、黒あざ、青あざ、赤あざ)に分けられます。

当院では、茶あざ、黒あざ、青あざに対応しております。赤あざについては対応可能なレーザーがある施設に紹介となります。

当院ではQスイッチルビーレーザーを用いて治療を行っています。

顔の表情は表情筋と呼ばれる筋肉の働きによるもので、表情筋はすべて顔面神経によって支配されています。この顔面神経が何らかの障害を受けた場合、様々な顔面神経麻痺を起こします(口元を動かして笑えない、食べ物がこぼれる、眉毛が動かない、まぶたが閉じられないなど)

当院では顔面神経麻痺後の後遺症にも対応しております。

麻痺した側の眉毛が下垂してしまいます。眉毛を吊り上げる手術を行います。

下まぶたの外反(兎眼):下まぶたの幅を調節する手術を行います。

笑った時や口を開いた時の下口唇の非対称に対して、ボトックス治療や筋膜移植手術を行います。

わきにはアポクリン汗腺とエクリン汗腺という2種類の汗腺(汗を出す器官)があります。

わきがとは、アポクリン汗腺からでる汗の成分を皮膚の常在菌が分解することで特有の臭いを放つことをいいます。アポクリン汗腺は、ホルモンの分泌が活発になる思春期から発達するため、このころから症状を訴える方が多いです。

一方、多汗症はエクリン汗腺からでる汗の量が多い状態を言います。多汗症はわきだけではなく、手掌や足底、全身に発症することもあります。

エクロックゲル(わき)、ラピフォートワイプ(わき)、アポハイドローション(手のひら)

全身の多汗症に対して、抗コリン薬(プロバンサイン)などを処方します。

注射後数日で効果が現れ、1~2週間程度で安定します。6~9ヶ月間程度効果が持続します。当院では自費診療にて行っております。

多汗症の治療を行うことで汗の量が減り症状が改善することがあります。

わきの皺に沿って皮膚を切開し、皮膚の裏にある汗腺を切除します。

術後はガーゼによる圧迫が約2週間必要となります。

当院では自費診療にて行っております。

耳介が起き上がって前を向いている状態をいいます。前から見た際に両側の耳介が見え、気にされる方が多い耳介変形です。

局所麻酔による手術を行います。耳介の裏面を切開し、たち耳の原因となっている軟骨の変形を矯正します。皮膚や軟骨のあまりがある場合は切除を行います。

耳介の上部が側頭部の皮膚に埋もれ込んだ状態をいいます。袋耳とも呼ばれます。

耳介を引っ張ると埋もれた部分は出てきますが、離すと埋もれてしまいます。

1歳未満であれば装具で改善する可能性があります。

装具治療で改善しなかった場合や、幼児期以降に治療を開始する場合は手術による治療を行います。当院では局所麻酔での手術が可能な患者様の手術を行っています(全身麻酔が必要な患者様は専門施設に紹介させていただきます)。

側頭部(耳の上)と耳介後面を切開し、埋没耳の原因となっている筋肉の処理を行います。必要に応じ、軟骨の変形を矯正します。耳介を引っ張らなくても外に出ている状態になったことを確認し、皮膚をトリミングしながら縫い閉じます。

耳の前や頬に皮膚の突起ができます。皮膚だけでなく、内部に軟骨があってやや硬い隆起のことが多いです。皮下の軟骨を含めて切除してきれいに縫合します。

耳の前に小さな穴が開いて、その穴がトンネル状に皮下に伸びている状態です。先端は盲端になっています。無症状で一生経過することもありますが、この小さな穴から細菌が入って感染を繰り返す場合もあります。

治療は手術で小さな穴とトンネルを全て取り去ります。感染を繰り返しているものでは専門施設に紹介させていただくこともあります。

耳たぶが裂けている状態です。ピアスによるものや生まれつきのものがあります。避けている部分を閉鎖する形成手術を行います。

陥没乳頭は乳頭が突出せずに、乳輪より奥へ陥没している状態です。整容上の問題だけではなく、陥没した乳頭が突出してこない場合は授乳が十分にできず、乳房が張って痛みが出ることがあります。

治療は局所麻酔による手術を行います。授乳に障害が出ないように注意しながら乳頭のつっぱりを解除し、陥没している乳頭の形態を整えて縫合します。術後は再陥没しないように装具固定が必要です。

臍突出症はお臍の部分が凹まずに、逆に突出している状態です。、俗にいう「でべそ」の状態です。一方、腹腔内容が皮膚と腹膜に包まれた形で臍の部分で脱出している状態を臍ヘルニアといいます。超音波エコーを用いて鑑別を行っています。

当院では局所麻酔が可能な方の臍突出症の手術を行っています。全身麻酔が必要な方や、臍ヘルニアが疑われる場合は専門施設に紹介いたします。

皮膚を切開して突出した組織の処理を行い、陥凹した臍窩を形成します。